Zinsdeckel, Kreditrahmen, hohe Erwartungen

Das Ministerium der Finanzen und für Europa (MdFE) unter Robert Crumbach, BSW, kündigt ein Kommunales Investitionsprogramm 2025–2029 an: Kommunen erhalten verbilligte ILB-Kredite, das Land deckelt alle Zinskosten oberhalb von 1 % p. a.. Aus dem Landeshaushalt sind dafür 10 Mio. € pro Jahr (insgesamt 50 Mio. €) vorgesehen. Das Maximal-Kreditvolumen beträgt bis zu 500 Mio. €, Kreditlaufzeiten bis 20 Jahre sind möglich; teilnehmen dürfen auch Kommunen in Haushaltssicherung. Förderfähig sind Pflichtaufgaben und Daseinsvorsorge, u. a. Brücken, Straßen, Radwege, Klimaschutz, Kitas/Schulen, ÖPNV.

Parallel dazu sollen dem Land aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ des Bundes rund 3 Mrd. € zufließen, 1,5 Mrd. € davon für Kommunen – weitgehend eigenverantwortlich für Investitionen in Infrastruktur, Brand-/Katastrophenschutz, Innere Sicherheit, Bildung und Sport.

Die zentrale Erzählung: „Jeder Euro stößt mehr an, als er kostet“

Die ILB verweist auf langjährige Hebeleffekte: Seit 1990 wurden >54 Mrd. € Fördermittel zugesagt, >274.000 Vorhaben begleitet; daraus resultierten ~106 Mrd. € angestoßene Investitionen und >188.000 geschaffene/gesicherte Arbeitsplätze. Das stützt die politische Logik: Förderkredite wirken als Multiplikator, weil sie zusätzliches Kapital mobilisieren.

Auch aktuell meldet die ILB ein substantielles Jahresgeschäft (z. B. 2021: 2,87 Mrd. € Zusagen; 2024: deutliche Steigerung im Wirtschaftsbereich, verbunden mit Investitionen von rund 1,4 Mrd. €). Das belegt: Die Maschine läuft – selbst unter schwierigen Rahmenbedingungen.

Angestoßen heißt nicht automatisch tragfähig

„Angestoßene Investitionen“ sind Input-Zahlen (bewilligte Mittel, Kreditvolumen), keine Output-Garantie für dauerhafte Wertschöpfung. Kritisch sind mehrere Faktoren.

- „Demokratie leben!“ in Brandenburg: Fördermillionen ohne klare Kontrolle

Hunderttausende Euro fließen in Brandenburg jedes Jahr ins Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Doch Kritiker warnen: Die geförderten Projekte wirken oft politisch einseitig, die Wirkung bleibt unklar – und ohne Verfassungsschutzprüfung droht Missbrauch von Steuergeldern.

Hunderttausende Euro fließen in Brandenburg jedes Jahr ins Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Doch Kritiker warnen: Die geförderten Projekte wirken oft politisch einseitig, die Wirkung bleibt unklar – und ohne Verfassungsschutzprüfung droht Missbrauch von Steuergeldern.

Kommunale Schuldenlage ist (noch) günstig – aber nicht risikolos & mit steigendem Druck

- Brandenburgs Kommunen weisen derzeit eine der niedrigsten Pro-Kopf-Verschuldungen unter den Bundesländern auf. Das verschafft Spielraum.

- Gleichzeitig sinken bzw. wachsen die Steuereinnahmen nicht stark genug: Laut der regionalisierten Steuerschätzung steigen sie zwar, aber in manchen Kommunen fehlen bereits rund 350 Mio. € jährlich gegenüber früheren Erwartungen.

- Ein weiteres Alarmsignal ist das bereinigte Finanzmitteldefizit der Gemeinden und Gemeindeverbände: Für 2024 liegt dieses bei ~345 Mio. €.

- Doch hinzu kommt: Arbeitslosigkeit in Brandenburg steigt in einigen Regionen. Die Arbeitslosenquote nach SGB II und SGB III beträgt im Land insgesamt etwa 6,5 %, wobei regional stärkere Ausprägungen existieren. Mehr arbeitslose Menschen bedeuten weniger Einkommen, geringere Steuereinnahmen und höhere Ausgaben für Sozialleistungen.

- Abwanderung, vor allem junger Menschen und Erwerbsfähiger, weiter verschärft das Problem: weniger Erwerbsfähige heißt weniger Wirtschaftsleistung vor Ort, weniger Gewerbesteuer, weniger lokale Nachfrage. Studien belegen, dass besonders aus ländlichen Regionen Brandenburgs weiterhin viele junge Menschen abwandern – Richtung Westdeutschland oder Ausland.

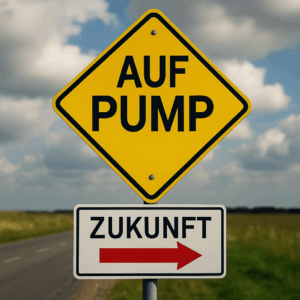

Diese Kombination – niedrige Verschuldung, aber stagnierende Einnahmen, steigende Arbeitslosigkeit und Abwanderung – macht das gegenwärtige System anfällig. Förder- und Kreditprogramme können kurzfristig helfen – langfristig riskieren sie, dass Lasten auf die Zukunft verschoben, aber nicht gelöst werden.

Lausitz: Transformation mit angezogener Handbremse

Die Lausitz steht exemplarisch für die Frage, ob geförderte Milliarden tatsächlich Zukunft schaffen:

- Der Kohleausstieg entzieht der Region eine zentrale Industrie; Ersatzbranchen wie erneuerbare Energien etwa in Form von Wasserstoffprojekten oder Forschungseinrichtungen, stehen oft auf schwachem Fundament.

- Der Fachkräftemangel ist akuter denn je: Abwanderung junger Menschen, Überalterung, geringe Zuwanderung verlangsamen neuen Aufbruch.

- Trotz Fördermitteln ist die Arbeitslosigkeit höher als in prosperierenden Regionen; betroffene Kommunen sehen Einnahmerückgänge und zusätzliche Ausgaben durch Strukturmaßnahmen.

- Umwelt- und Klimarisiken (z. B. Wasserknappheit, Bodennutzung) belasten die Kosten für Infrastruktur und Unterhalt.

- Arzttermin Brandenburg 2025: Monate warten, Patienten verzweifeln – so kommen Sie schneller dran

Hausärzte am Limit, Fachärzte fehlen: In Brandenburg wird Geduld zur Qual. Doch mit den richtigen Tipps gibt es Wege, Wartezeiten abzukürzen.

Hausärzte am Limit, Fachärzte fehlen: In Brandenburg wird Geduld zur Qual. Doch mit den richtigen Tipps gibt es Wege, Wartezeiten abzukürzen.

Uckermark: Die PCK Raffinerie als Schicksalsfrage

Noch deutlicher wird das Dilemma in der Uckermark mit der PCK Raffinerie in Schwedt:

- Die Raffinerie zählt zu den wenigen industriellen Großstandorten in dieser Region; ihre Funktion als Arbeitgeber und Steuerzahler ist essenziell.

- Doch nach Wegfall stabiler Rohstofflieferungen (z. B. russisches Öl) sowie steigendem Druck durch Klimaschutz und Emissionsregulierungen ist die wirtschaftliche Basis unsicher.

- Arbeitslosigkeit droht zu steigen, wenn Teilbereiche stillgelegt oder nicht umgebaut werden; Abwanderung junger und qualifizierter Fachkräfte bereits beobachtet.

- Fördermittel können den Übergang stützen, aber sie allein garantieren nicht, dass PCK künftig wettbewerbsfähig und CO₂-neutral arbeitet und damit dauerhaft zum Steueraufkommen beiträgt.

Was kostet der Zinsdeckel wirklich?

Haushaltärisch fixiert sind 10 Mio. €/Jahr Zuschussbedarf. Die tatsächliche Belastung kann schwanken, je nach Marktzins, Abruf der Kredite und Laufzeitmix. Steigen die Marktzinsen über die Planannahmen, wächst der Zuschussbedarf pro Euro Kredit – oder die Zahl der geförderten Projekte muss sinken. Diese Asymmetrie macht das Programm zinsrisikoanfällig.

Nutzenmessung: Von der Projektliste zum Produktivitätsfortschritt

Die PM listet Zwecke (Straßen, Schulen, ÖPNV etc.). Das sind notwendige Inputs für Lebensqualität und Standortattraktivität. Ökonomisch entscheidend ist aber, ob daraus messbarer Produktivitätsfortschritt entsteht. Ohne vorab definierte Wirkungsindikatoren bleiben „angestoßene Investitionen“ politische Erzählung – kein belastbarer Nachweis eines gesamtwirtschaftlichen Nettovorteils.

Fördern ja – aber nur mit messbarer Wirkung und realistischen Parametern

Brandenburg hat fiskalisch noch Luft, doch die Herausforderungen häufen sich: sinkende Steuerkraft, steigende Arbeitslosigkeit, Abwanderung – zusätzlich zu den Strukturproblemen in Lausitz und Uckermark. Förderprogramme können dringende Defizite decken, aber sie sind kein Ersatz für nachhaltige Wirtschaftsmodelle.

Die zentrale Frage bleibt: Wie lange kann man ein potenziell nicht tragfähiges System künstlich stützen – und wann beginnt echter ökonomischer Fortschritt, der unabhängig von Subventionen funktioniert?