Unabhängig – oder schon Teil des Systems?

Medien, die den Staat mit Informationen versorgen, politische Gegner dokumentieren, zugleich deren Feindbild sind – und dann selbst entscheiden, welche Aussagen „zu gefährlich“ sind und an Behörden weitergeleitet werden: Ist das noch unabhängiger Journalismus oder bereits Teil eines Apparats, den man eigentlich kontrollieren sollte? Das Brandenburger AfD-Gutachten und der Fall der Lippischen Landeszeitung sind dafür Lehrbuchbeispiele – und Alarmsignale zugleich.

Brandenburg: Medien als Kronzeugen und Prügelknaben

Im Verfassungsschutz-Gutachten zur AfD werden verschiedene Medien ausdrücklich als Informationsquellen genannt. Ihre Berichte liefern Belege, Zitate und Kontext für die behördliche Einstufung. Gleichzeitig dokumentiert das Gutachten, wie AfD-Vertreter diese Medien als „Staatsmedien“ bezeichnen, ihnen Voreingenommenheit vorwerfen und den Konsum „alternativer Medien“ empfehlen. Die gleichen Redaktionen, die behördlich genutzt werden, stehen damit zugleich unter politischem Beschuss.

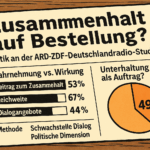

- „Zusammenhalt auf Bestellung?“ – Kritik an der ARD-ZDF-Deutschlandradio-Studie

Die neue Zusammenhaltsstudie von ARD, ZDF und Deutschlandradio bescheinigt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk große Wirkung. Doch Auftrag, Methode und Eigeninteresse lassen Zweifel aufkommen, ob hier wissenschaftliche Forschung oder Imagepflege betrieben wird.

Die neue Zusammenhaltsstudie von ARD, ZDF und Deutschlandradio bescheinigt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk große Wirkung. Doch Auftrag, Methode und Eigeninteresse lassen Zweifel aufkommen, ob hier wissenschaftliche Forschung oder Imagepflege betrieben wird.

Lippische Landeszeitung: Wenn Journalisten zu Wertungsinstanzen werden

Die Lippische Landeszeitung kürzte ein Interview mit einem AfD-Vertreter, weil Aussagen als potenziell verfassungswidrig eingestuft wurden, und leitete diese Passagen an den Verfassungsschutz weiter. Die Redaktion ist keine verfassungsrechtliche Fachinstanz. Mit dieser Vorbewertung und der aktiven Übergabe an eine Behörde wechselte sie von der Rolle des neutralen Beobachters in die einer aktiven Mitwirkenden an einem Prüfverfahren. Für Kritiker ist das eine Steilvorlage, Medien als Teil eines „staatlichen Machtblocks“ darzustellen.

Politische Einflussnahme – nicht nur von der AfD

Versuche, Medien zu lenken, kommen aus allen politischen Lagern. Wie Berichte im Freigeist Journal zeigen, suchen Politiker verschiedenster Parteien den direkten Draht zu Redaktionen – durch informelle Hintergrundgespräche, Kaffee- und Rotweinrunden, selektive Informationsvergabe oder gezielte Kampagnen gegen einzelne Verlage. Pressefreiheit in der EU bedeutet in der Realität oft, sich gegen ständigen politischen Zugriff zu behaupten.

- Schwedt im Überlebenskampf: Neue Hoffnung für den Industriestandort?

Eine neue Kooperation zwischen Verbio und Nippon Gases zur Nutzung biogenen CO₂ weckt Hoffnungen für den Industriestandort Schwedt. Doch hinter der grünen Fassade steht ein erbitterter Kampf um Zukunft, Arbeitsplätze und Glaubwürdigkeit.

Eine neue Kooperation zwischen Verbio und Nippon Gases zur Nutzung biogenen CO₂ weckt Hoffnungen für den Industriestandort Schwedt. Doch hinter der grünen Fassade steht ein erbitterter Kampf um Zukunft, Arbeitsplätze und Glaubwürdigkeit.

Vielfalt als Schutzschild der Demokratie

Eine demokratische Öffentlichkeit braucht eine breite, vielfältige Medienlandschaft, die alle relevanten Perspektiven abbildet – auch die unbequemen. Nur wenn Bürgerinnen und Bürger Zugang zu unterschiedlichen Sichtweisen haben, können sie sich ein vollständiges, ungefiltertes Bild machen. Werden bestimmte Blickwinkel aus Angst vor politischem Gegenwind oder im vorauseilenden Gehorsam ausgeblendet, untergräbt das nicht nur die Glaubwürdigkeit der Medien, sondern auch die demokratische Basis.

Selbstdelegitimierung – reale Gefahr

Wenn Redaktionen Inhalte nicht nur prüfen, sondern selbst über deren rechtliche Zulässigkeit urteilen und diese an den Staat weitergeben, verschwimmt die Grenze zwischen journalistischer Arbeit und institutioneller Mitarbeit. Die staatliche Nutzung von Medieninhalten, kombiniert mit aktiver Inhaltsfilterung und politischem Druck, ist genau der Cocktail, aus dem das Narrativ der „gelenkten Presse“ entsteht. Wer in diesem Spannungsfeld bestehen will, muss klare Distanz wahren – sichtbar, nachvollziehbar und ohne Rollenvermischung.

Unabhängigkeit braucht Vielfalt und Distanz

Das Brandenburger Gutachten, der Fall Lippische Landeszeitung und der anhaltende politische Einflussdruck zeigen: Medien stehen unter Mehrfachbelastung. Nur als unabhängige, pluralistische Beobachter, die sich weder als Vorfilter für den Staat noch als Sprachrohr für politische Interessen vereinnahmen lassen, erfüllen sie ihre demokratische Aufgabe. Andernfalls droht aus journalistischer Verantwortung in der öffentlichen Wahrnehmung ein Akt der Selbstdelegitimierung zu werden.