Bürgerproteste zeigen Wirkung

Was viele für unmöglich hielten, ist nun Realität: Das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) wird seine geplante Einrichtung für Jugendliche mit Intelligenzminderung und einer sexuellen Orientierung zum kindlichen Körperschema in der Gemeinde Casekow nicht weiterverfolgen. Nach massiven Protesten der Anwohner, hitzigen Diskussionen in Kommunen und Landtag sowie einer Welle der Empörung quer durch die Bevölkerung ziehen die Projektpartner nun Konsequenzen. In einer gemeinsamen Pressemitteilung vom 26. August 2025 erklärten das EJF, das Jugendministerium Brandenburg und der Landkreis Uckermark, dass der Standort in Luckow-Petershagen aufgegeben wird.

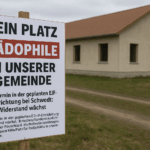

Diese Entscheidung ist nicht nur ein Rückzug – sie ist ein klares Zeichen dafür, dass demokratischer Widerstand, Bürgerengagement und öffentlicher Druck Wirkung zeigen können. In nur 24 Stunden waren rund 1.800 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt worden, Protestplakate in der ganzen Region machten die Haltung der Menschen unmissverständlich deutlich. “Kein Platz für Pädophile in unserer Gemeinde” war auf Bannern zu lesen – eine Botschaft, die nun Gehör fand.

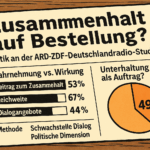

- „Zusammenhalt auf Bestellung?“ – Kritik an der ARD-ZDF-Deutschlandradio-Studie

Die neue Zusammenhaltsstudie von ARD, ZDF und Deutschlandradio bescheinigt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk große Wirkung. Doch Auftrag, Methode und Eigeninteresse lassen Zweifel aufkommen, ob hier wissenschaftliche Forschung oder Imagepflege betrieben wird.

Die neue Zusammenhaltsstudie von ARD, ZDF und Deutschlandradio bescheinigt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk große Wirkung. Doch Auftrag, Methode und Eigeninteresse lassen Zweifel aufkommen, ob hier wissenschaftliche Forschung oder Imagepflege betrieben wird.

EJF räumt Standort auf Druck hin

Noch vor wenigen Wochen hatte das EJF in seiner Verteidigung des Projekts betont, man verfüge über langjährige Expertise in der Betreuung dieser hochkomplexen Zielgruppe. Man wolle mit dem Modell „Lebensraum Meilenstein“, in Kooperation mit der Charité, eine Einrichtung schaffen, die sowohl Schutz als auch Therapie ermögliche. Doch der Gegenwind war zu groß. Der heutige Rückzieher ist ein direktes Ergebnis dieses gesellschaftlichen Widerstands.

In der offiziellen Erklärung zeigt sich EJF-Vorstand Dr. Andreas Eckhoff bemüht, die Entscheidung als pragmatischen Schritt darzustellen: „Unsere Fachkräfte können nur dann gute Arbeit leisten, wenn das Umfeld die Einrichtung trägt.“ Mit anderen Worten: Ohne Akzeptanz aus der Bevölkerung ist ein solches Projekt nicht umsetzbar. Man wolle nun gemeinsam mit den Partnern eine alternative Lösung suchen – an einem anderen Ort.

Ministerium und Landkreis geben dem Druck nach

Auch Jugendminister Steffen Freiberg (SPD), der sich bislang in Landtagsdebatten eher ausweichend geäußert hatte, nimmt nun die Haltung der Region ernst: „Wir tragen Verantwortung dafür, dass die Betreuung der Jugendlichen in einem Umfeld stattfinden kann, das Ruhe, Sicherheit und Stabilität gewährleistet.“ Damit stellt auch das Ministerium klar, dass pädagogische Konzepte in der Realität nur dann funktionieren, wenn sie auf gesellschaftliche Akzeptanz stoßen.

Landrätin Karina Dörk drückte es noch deutlicher aus: „Zugleich war in den vergangenen Wochen spürbar, dass es vor Ort an der nötigen gesellschaftlichen Akzeptanz fehlt. Die Entscheidung, dieses Projekt an diesem Standort nicht zu realisieren, ist aus meiner Sicht richtig.“ Worte, die zeigen, wie tief der Protest bereits in der politischen Wahrnehmung verankert war.

- „Demokratie leben!“ in Brandenburg: Fördermillionen ohne klare Kontrolle

Hunderttausende Euro fließen in Brandenburg jedes Jahr ins Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Doch Kritiker warnen: Die geförderten Projekte wirken oft politisch einseitig, die Wirkung bleibt unklar – und ohne Verfassungsschutzprüfung droht Missbrauch von Steuergeldern.

Hunderttausende Euro fließen in Brandenburg jedes Jahr ins Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Doch Kritiker warnen: Die geförderten Projekte wirken oft politisch einseitig, die Wirkung bleibt unklar – und ohne Verfassungsschutzprüfung droht Missbrauch von Steuergeldern.

Zwischen Recht, Notwendigkeit und Realität

Unstrittig bleibt, dass die Jugendlichen, um die es geht, besondere Hilfe benötigen. Die Kombination aus Intelligenzminderung und sexueller Präferenzbesonderheit stellt Fachkräfte, Träger und Behörden vor große Herausforderungen. Doch ebenso klar ist: Solche Projekte dürfen nicht über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden werden.

Gerade die Tatsache, dass der ursprüngliche Projektstart unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgte und die Bevölkerung erst durch Zufälle von den Plänen erfuhr, hatte das Vertrauen zerstört. Die ablehnende Haltung war keine prinzipielle Verweigerung von Hilfe, sondern ein deutliches „Nicht so! Nicht hier!“.

Ein Erfolg der Zivilgesellschaft

Der Fall zeigt, dass Beteiligung funktioniert. Der Bürgerwille, laut, friedlich und konsequent artikuliert, hat sich durchgesetzt. Es ist ein Lehrstück in Sachen Mitbestimmung – und ein klarer Auftrag an Träger und Politik, die Bevölkerung frühzeitig mitzunehmen, statt sie vor vollendete Tatsachen zu stellen.

Das Projekt ist vorerst gestoppt – doch die grundsätzliche Frage bleibt: Wo und wie können solche Jugendlichen künftig sicher und angemessen betreut werden, ohne neue Konflikte zu provozieren? Die Antwort liegt nun bei den Projektpartnern. Klar ist jedoch: In der Uckermark wird dieses Vorhaben nicht stattfinden. Und das ist das Ergebnis entschlossener Bürgerinnen und Bürger.