Worte mit Gewicht – warum sie nicht entwertet werden dürfen

„Rechtsextrem“ und „rechtsradikal“ sind keine harmlosen Etiketten. Sie stehen für Ideologien, die die Demokratie zerstören und Menschenrechte mit Füßen treten. Wer so genannt wird, gilt als Feind der offenen Gesellschaft.

Doch in den vergangenen Jahren hat sich etwas verschoben: Statt die Begriffe dort einzusetzen, wo sie hingehören – nämlich bei tatsächlichen Extremisten – werden sie immer häufiger gegen Andersdenkende gebraucht. Besonders konservative Stimmen, die sich zu christlichen Werten bekennen oder den gesellschaftlichen Wandel kritisch sehen, finden sich plötzlich in der „rechten Ecke“ wieder.

Der Preis der Inflation: Wenn alles rechtsextrem ist, ist nichts mehr rechtsextrem

Ein inflationärer Gebrauch hat Folgen:

- Begriffe verlieren ihre Schärfe: Wer jede unliebsame Meinung mit „rechtsextrem“ belegt, sorgt dafür, dass niemand mehr genau weiß, was der Begriff eigentlich meint.

- Echte Extremisten profitieren: Wenn alles gleich schlimm ist, wird das wirklich Gefährliche kaum noch erkannt. Wer Rechtsextremismus verharmlost, indem er ihn zur bloßen Beschimpfung macht, schwächt die Abwehrkräfte der Demokratie.

- Die Debatte vergiftet: Wer so abgestempelt wird, hört nicht mehr zu – und wer abstempelt, will meist auch nicht mehr diskutieren. Das Ergebnis: Spaltung statt Austausch.

Konservativ ist nicht extrem

Ein christlich-konservatives Weltbild bewegt sich im demokratischen Spektrum. Wer etwa Promiskuität kritisch sieht und die damit verbundenen gesellschaftlichen Risiken thematisiert, stellt damit nicht automatisch die Verfassung infrage.

Promiskuität wird in Teilen der Gesellschaft fast als neue Norm dargestellt: sexuelle Freiheit, wechselnde Partnerschaften, Bindungslosigkeit. Doch wer darauf hinweist, dass dies gesundheitliche Risiken birgt, familiäre Bindungen schwächt oder Kinder darunter leiden können, läuft Gefahr, als „rückständig“ oder „rechtsextrem“ beschimpft zu werden.

Dabei ist es Kern der Demokratie, auch über moralische Fragen zu streiten. Es ist legitim, Promiskuität zu kritisieren, ohne gleich als Extremist diffamiert zu werden.

- Schwedt im Überlebenskampf: Neue Hoffnung für den Industriestandort?

Eine neue Kooperation zwischen Verbio und Nippon Gases zur Nutzung biogenen CO₂ weckt Hoffnungen für den Industriestandort Schwedt. Doch hinter der grünen Fassade steht ein erbitterter Kampf um Zukunft, Arbeitsplätze und Glaubwürdigkeit.

Eine neue Kooperation zwischen Verbio und Nippon Gases zur Nutzung biogenen CO₂ weckt Hoffnungen für den Industriestandort Schwedt. Doch hinter der grünen Fassade steht ein erbitterter Kampf um Zukunft, Arbeitsplätze und Glaubwürdigkeit.

Mit Schlagworten wird keine Diskussion gewonnen

Der inflationäre Gebrauch solcher Begriffe ist nicht nur unsauber, sondern auch unehrlich. Denn er ersetzt Argumente durch Moralkeulen. Wer sagt „Das ist rechtsextrem!“, muss nicht mehr erklären, warum er anderer Meinung ist. Das wirkt zwar kurzfristig stark, zerstört aber langfristig das Vertrauen in die politische Debatte.

Gerade in sozialen Netzwerken lässt sich beobachten, wie schnell Kritik an politischen Entscheidungen oder gesellschaftlichen Entwicklungen ins „rechte“ Lager geschoben wird. So entsteht eine Kultur des Schweigens: Viele Bürger trauen sich nicht mehr, ihre Ansichten frei zu äußern – aus Angst vor Stigmatisierung.

Ein Blick in die Geschichte – und ein Bogen zur Gegenwart

Die Schrecken des Nationalsozialismus waren einzigartig. Millionen Menschen verloren ihr Leben durch eine Ideologie, die auf Rassenhass und totalitärer Herrschaft beruhte. Wer heute jede unliebsame Meinung mit dem Etikett „rechtsextrem“ versieht, relativiert diese Verbrechen.

Und noch etwas zeigt die Geschichte: Im Dritten Reich wurden Andersdenkende systematisch ausgeschlossen, gebrandmarkt und mundtot gemacht – damals mit staatlicher Gewalt, Gefängnis und Vernichtung. Heute erleben wir eine mildere, aber spürbare Form derselben Mechanik: die Cancel Culture.

- Damals bedeutete Abweichung vom Mainstream Lebensgefahr.

- Heute bedeutet es den Verlust von Arbeitsplatz, Karrierechancen oder öffentlicher Reputation.

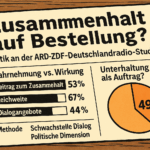

- „Zusammenhalt auf Bestellung?“ – Kritik an der ARD-ZDF-Deutschlandradio-Studie

Die neue Zusammenhaltsstudie von ARD, ZDF und Deutschlandradio bescheinigt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk große Wirkung. Doch Auftrag, Methode und Eigeninteresse lassen Zweifel aufkommen, ob hier wissenschaftliche Forschung oder Imagepflege betrieben wird.

Die neue Zusammenhaltsstudie von ARD, ZDF und Deutschlandradio bescheinigt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk große Wirkung. Doch Auftrag, Methode und Eigeninteresse lassen Zweifel aufkommen, ob hier wissenschaftliche Forschung oder Imagepflege betrieben wird.

Cancel Culture am Beispiel der Gender-Debatte

Die Gender-Debatte liefert ein aktuelles Beispiel, wie Ausgrenzung funktioniert. Offiziell geht es um Gleichberechtigung, tatsächlich aber oft um Sprachregelung. Wer gendern will, darf das tun – aber wer es ablehnt, wird nicht selten als „unsensibel“, „reaktionär“ oder gar „rechtsextrem“ abgestempelt.

Umfragen zeigen, dass eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung Gender-Sprache ablehnt. Laut Allensbach-Institut (2023) lehnen rund 65 % der Deutschen Genderformen im Alltag ab. Trotzdem schreiben viele Verwaltungen, Universitäten und Medien Gendern faktisch vor. Wer dagegen öffentlich argumentiert, sieht sich sofort in der Defensive.

Hier wird Sprache zur Waffe: Anstatt Meinungsvielfalt zu akzeptieren, wird eine Norm gesetzt – und Abweichler werden moralisch gebrandmarkt. Der Mechanismus erinnert an historische Beispiele von Ausgrenzung: Damals durch den Staat, heute durch mediale und gesellschaftliche Druckmittel.

Politische Beispiele für Ausgrenzung durch Sprache

- Universitäten:

An der Universität Leipzig wurde bereits 2013 ein generisches Femininum eingeführt. Wer es nicht übernimmt, riskiert bis heute Konflikte mit Dozenten. Ähnliches gilt für Prüfungen an anderen Hochschulen, wo Studenten schlechter bewertet werden, wenn sie nicht gendern. - Verwaltungen:

In Hannover wurde Gender-Sprache 2019 in der Verwaltungssprache eingeführt. Offiziell freiwillig – in der Praxis jedoch verbindlich, da Beamte ihre Schreiben nicht gegen die Vorgaben richten dürfen. - Medien:

Öffentlich-rechtliche Sender wie ARD und ZDF verwenden zunehmend Gender-Sprache, obwohl ein Großteil der Zuschauer sie ablehnt. Wer öffentlich Kritik übt, wird rasch als „rechtsextrem“ diffamiert – prominente Journalisten wie Harald Martenstein mussten diese Erfahrung machen. - Schulen:

In Berlin und anderen Bundesländern gibt es Empfehlungen für Lehrkräfte, in Prüfungen gendergerechte Sprache zu erwarten. Eltern, die widersprechen, werden häufig als „ewiggestrig“ oder „rechtsextrem“ abgestempelt.

Diese Beispiele zeigen: Wer sich dem Gender-Diktat entzieht, wird nicht einfach toleriert, sondern an den Rand gedrängt.

Klare Sprache, ehrliche Debatte

Unsere Demokratie lebt vom Streit der Argumente. Doch dafür braucht es klare Begriffe und gegenseitigen Respekt. Wer alles als „rechtsextrem“ bezeichnet, trägt nicht zu Aufklärung oder Toleranz bei, sondern zerstört das Fundament, auf dem demokratischer Austausch überhaupt möglich ist.

Christlich-konservative Positionen gehören in die politische Mitte, solange sie sich im Rahmen der Verfassung bewegen. Wer sie vorschnell in die rechte Ecke stellt, betreibt keine Aufklärung, sondern Ausgrenzung.

Die Lektion ist klar: Wer Sprache präzise benutzt, schützt Demokratie. Wer sie als Waffe missbraucht, schwächt sie – damals wie heute.